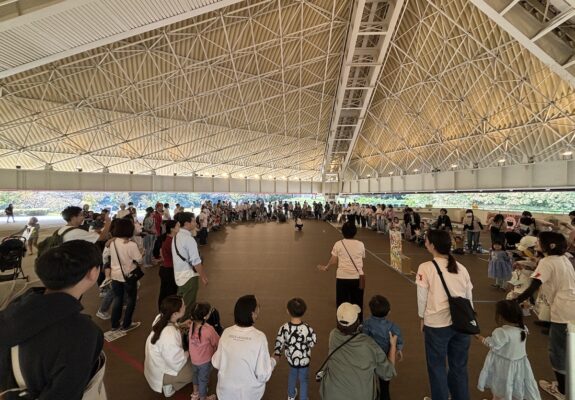

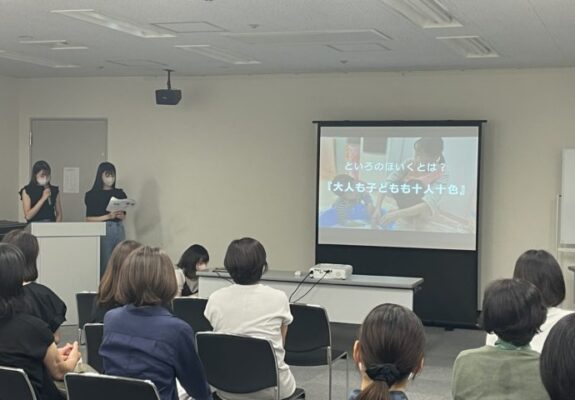

CYS school全体研修:非認知能力を育む「やわらかい療育」とは?/事例検討会

#保育型児童発達支援

#代表ブログ

#研修

#CYS school